経済産業省 令和7年度コンテンツ海外展開促進事業

(コンテンツ海外展開のための官民連携体制構築事業 )

コンテンツテクノロジー・イノベーションプログラム(CTIP)

支援対象技術の詳細を公開

一般財団法人デジタルコンテンツ協会は、コンテンツに関連する技術の社会実装へのサポートを提供するプログラムとして「コンテンツテクノロジー・イノベーションプログラム(CTIP)」を実施しております。

この度、応募技術および推薦技術の中から厳正な審査により、6 件の研究が「CTIP」における支援技術として採択されました。採択技術の詳細、社会実装に向けてのコメント、講評等をご紹介いたします。

こちらの技術について詳しく知りたい方、また技術の活用や共同研究等にご関心のある方は、CTIP事務局 tip@dcaj.or.jp までご連絡ください。

<CTIP2025 採択技術 紹介(順不同)>

【1】ROomBOT: 自助的な生活動作支援に向けた空間知能化ロボティクス

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project

太田雅啓、吉田 貴寿、佐々木 智也、新居 英明、森田 迅亮

高齢化社会が進行する中で、日常生活動作に不安を抱える人々が増えている。こうした人々は身体動作を行う上で他者の直接的な支援を必要としているが、医療・介護業界での人手不足は深刻な社会課題となっている。今後、ますます高齢化社会が進行する中で、他者の手によらない自立的な生活動作支援を行うための技術ニーズは高まっている。

本提案では、このニーズに対し、「空間そのものが支援ロボットとしてユーザーをアシストする」という新たな視点からアプローチし、自立を支える新しい生活空間のあり方を提示する。ロボットを単なる道具ではなく、人の身体の延長として空間に溶け込ませるアプローチにより、ROomBOTは、部屋スケールで稼働するロボットハンドをユーザーの意図に応じて操作可能な、空間統合型ロボット基盤である。天井に取り付けたケーブル駆動モーターにより、空間内を自在に移動できるロボットハンドを実現し、ユーザーの「もう一つの手」として機能する。本技術の大きな特徴は、ユーザーが自ら身体を移動させることなく、ベッド上からでも空間内の物体操作が可能になる点にある。たとえば水を飲む、リモコンを取るなどの基本的な動作が、他人に頼むのではなく自力で行えるようになると期待される。

ROomBOTは、ユーザーの意図に即した直感的な操作を可能にし、身体的負担をかけることなく高い自由度で行動を補助する。本技術は、身体的制約や空間的制約を超えて、人の身体能力を拡張するための新たなインフラとしての可能性を有している。これは、たとえば身体に不自由を抱えるユーザーでも他者に頼らず、自らの意思で行動できる環境の実現に貢献できる可能性がある。

【社会実装について】

ROomBOTは、身体的制約を抱える人々が、自分の「もう一つの手」を得ることで生活の質を大きく向上させるロボットシステムである。社会実装においてはまず、在宅介護や療養施設への導入を視野に入れている。特に、寝たきりの高齢者や、四肢に障害を抱えるユーザーが自らベッド上でROomBOTを操作することで、基本的な日常動作を自力で行うことができるようになると考えられる。操作は視線やジェスチャーなど多様な方式に対応可能で、ユーザーの身体能力に応じた柔軟なUI設計が可能である。将来的には、AIによる意図推定やセンサ連携により、よりスムーズかつ直感的な操作体験を目指す。さらにROomBOTは、介護分野にとどまらず、遠隔地からの操作によるテレプレゼンスや簡易的なリモート作業支援など、幅広い応用可能性を持つ。

【講評】

高齢者や要介護者の部屋というのは、ヒトと見紛うヒューマノイドロボットや超ハイテクなマイクロファクトリー(高度に自動化された小さな工場)のようなものを連想しがちだが、少なくとも当面は、こんなちょっと不格好なものにしかなりえないのではないか。価格や利用者の心理からくる市場適合性というものがある。誰も答えを出していない領域なので試行錯誤する価値がある。家や部屋がロボットになる例で、印象に残っているのは米国Syfyチャンネルで放送された『ユーリカ』というドラマだ。興味深かったのは、家が主人公を飲み込んでいる形になるので、独占欲のような感情をもち主人公の生活に介入しはじめるあたりだった。コンテンツ性も重要である。

遠藤諭 委員長(株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員/MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー/ASCII STARTUPエグゼクティブ・アドバイザー)

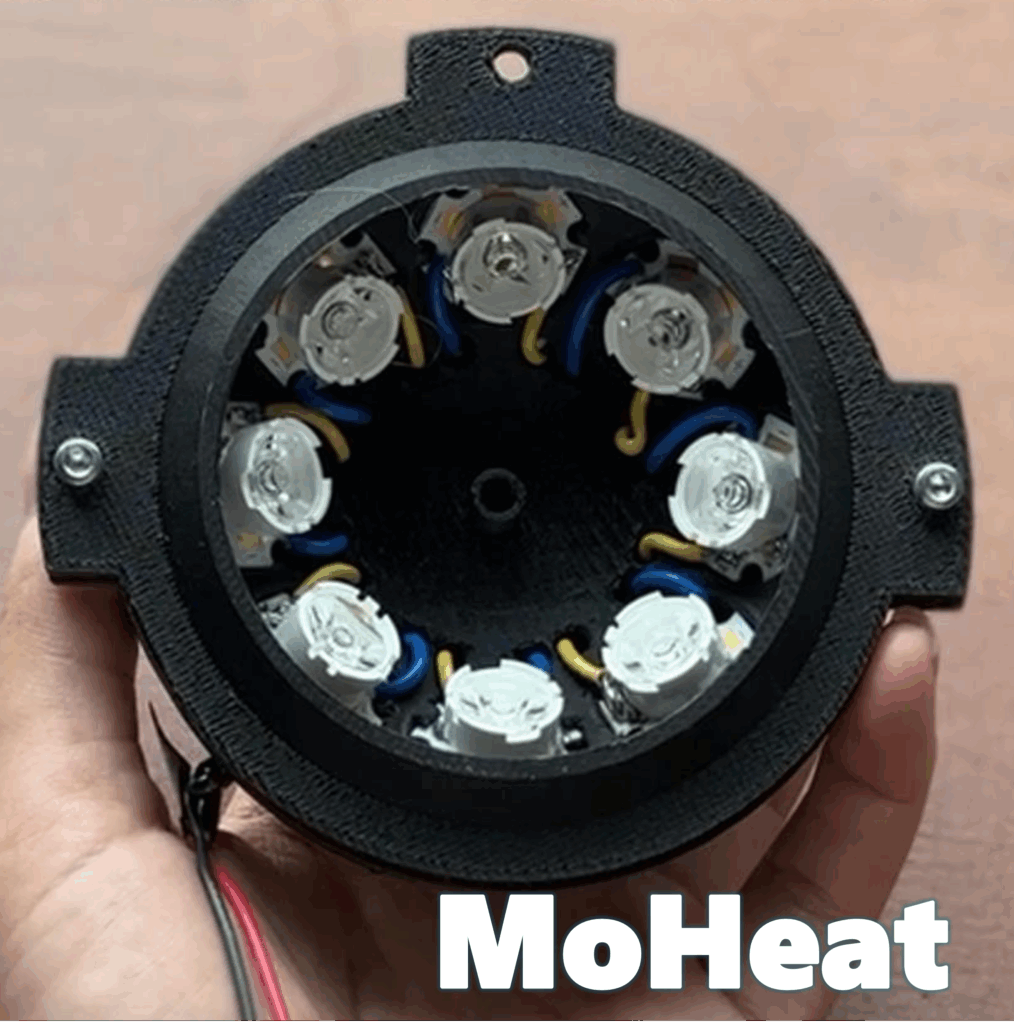

【2】複合的な伝熱方式を活用した非接触高速温度提示装置MoHeat

東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 稲見・門内研究室

許 佳禕(XU JIAYI)

本技術は、温度という新たな感覚チャネルを非接触かつ高速に制御することで、人とコンテンツ、あるいは人と人とのインタラクションに臨場感や親密性をもたらす、次世代の感覚インタフェースである。放射による加熱に加え、冷却には対流による手法を用途に応じて活用することで、加熱と冷却をスムーズかつ柔軟に切り替えることが可能である。これにより、状況に応じた自然でダイナミックな温冷感覚を違和感なく提示できる点が、大きな特長となっている。

このような特徴を活かし、本技術は、特にVRコンテンツやキャラクターとの対話演出において高い親和性を持ち、没入感や身体的リアリティを拡張する手段として有効である。たとえば、VRゲーム中に火や氷の演出があった際、それに合わせて温度が変化することで、視覚情報だけでは得られない身体的な臨場感が得られる。また、アバターが耳元で囁くようなシーンでは、繊細な温度刺激を通じて、キャラクターの存在感や感情がよりリアルに伝わる。他にも、ライブ演出や展示体験、教育・医療分野への応用も期待される。

さらに、本技術は、音響や映像と連動させることで感覚の重層化が可能となり、既存メディア体験の質をさらに高める「感覚拡張ツール」としても活用できる。今後は、本プログラムを通じて、本技術の価値を多様なステークホルダーと共に検証し、社会実装や国際展開への足がかりとしていきたいと考えている。

【社会実装について】

本技術は、温度という感覚を非接触かつ柔軟に制御可能とすることで、視覚や聴覚に加えて触覚的な没入感・身体性・情緒的伝達を加える新しいインタフェースとして機能する。特に、「感情の伝達」「キャラクターとの関係構築」「物語性の強化」といった感性的・内面的な体験価値の向上に貢献できる点が特長である。

社会実装の観点からは、まずエンターテインメント領域における実用化が見込まれる。たとえば、VRゲームやアニメーション、ライブ演出において、温度感覚を活用した演出により、視聴者やプレイヤーの身体的な没入感や臨場感の強化が期待される。また、バーチャルキャラクターとの対話シーンでは、空間的・身体的な感覚演出を加えることで、親密さや感情表現の深みが増す可能性がある。

さらに、本技術はウェルビーイングやメンタルケア分野への応用可能性も秘めており、リラックス誘導や情緒的な快適性の向上といった領域においても、感覚と感情の接続を媒介するやさしいインタフェースとして機能しうる。

今後は、展示・実証実験・共創ワークショップなどを通じて、コンテンツ業界・医療・福祉・教育など多様なステークホルダーと連携しながら、本技術の社会的な意義と応用可能性を検証していく予定である。特に本プログラムを通じて、海外の体験設計やアート、ウェルビーイングの潮流とも接続し、日本発の感性インタフェース技術としての国際的な展開を目指していきたい。

【講評】

VRにおける温度提示といえば、じわっと熱くなったり冷たくなったりするだけ、そんな時代は過去のもとなり、高い応答性をもち、VR世界の様々なアクションに瞬時に応答できる温度インタフェースが実現しつつある。本技術 MoHeat は、ヘッドセット型の装置の中に、熱と冷気を両方組み込み、高速な温度提示を実現する。灼熱のバトルフィールドから氷山のブリザード、常夏の楽園や冬山でのスキー、VR世界での様々な体験をさらにリアルにしてくれる可能性に期待したい。

南澤 孝太 委員(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)教授)

【3】インターフェース技術を用いた既存ゲームコントローラーの拡張

津田塾大学 学芸学部 情報科学科 栗原研究室

栗原 一貴

「栗原式インパクトボタン」は、導電性プラスチックである導電性フィラメントを3Dプリンターで印刷して製作される新しいゲーム用入力インターフェースである。

この技術の大きな特徴は、3Dプリンターによってユーザー一人ひとりの手の形や操作習慣に合わせた最適な任意の形状でゲームコントローラーを作成できることである。また、一つのボタンの形状を工夫することで、複数の場所に押下可能箇所を設けることも可能であり、現在のゲームルール内で高性能な操作性を提供しうると考えられている。

実際、ストリートファイター6の「ドライブインパクト」においては、従来のボタンと比較して平均で約2.9フレーム早く入力できるという実測値も出ている。これらはあくまでフィッツの法則を用いたコントローラーデザインとの合せ技だが、インタフェースの専門家とこの導電性フィラメントの組み合わせにより様々な応用が考えられ、格闘ゲームコントローラーに限定されず、導電性素材を用いた全く新しいゲームコントローラーや、高速・直感的な入力が求められる多様な操作デバイスへの応用が期待される。ユーザーの操作性を科学的に最適化し、カスタマイズ可能なインターフェースを提供することで、以下のような多岐にわたる分野での社会実装に貢献する可能性を秘めている。

•エンターテインメント体験の拡張

•特定のスキルを要する競技におけるパフォーマンス向上

•アクセシビリティの改善(身体拡張の可能性も含む)

【社会実装について】

- 現状でも生産体制とカスタマーサポート体制が確立できれば販売可能である。

- メーカー(ゲームコントローラーメーカーや玩具メーカーなど)と協業することにより生産・販売が促進できないかと考えている。

- eスポーツ業界と連携できると技術の応用先を広げられる可能性がある。

- 構造が簡単なので子ども向けの「君だけのゲームコントローラーを作ろう!」のような教育コンテンツ事業(ワークショップや書籍執筆等)を展開できるかもしれない。

- 障害者団体と連携することによりアクセシビリティ向上をはかり、多様な人たちがゲームを楽しめるような事業展開ができるかもしれない。

【講評】

本技術は、導電性プラスチックを用いて3Dプリンターで個別にカスタマイズ可能なゲーム用入力インターフェースを提供するものである。

従来のコントローラーは、ある程度の画一性を持ち、ユーザーがその範囲内で適応することが求められていたが、本技術は、手の形や操作習慣に応じてボタンの形状を自由に設計することができ、個々のユーザーに合わせた完全なカスタマイズを可能にすることで、ユーザーそれぞれにとっての最適な操作性を実現する。従来のゲームインターフェースの概念を根本から変える可能性を秘めている点を高く評価した。

この技術はゲームにとどまらず、さまざまな操作デバイスへの応用が見込まれることから、将来的に幅広い市場で展開されることを期待する。

梶 直弘 委員(経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課長)

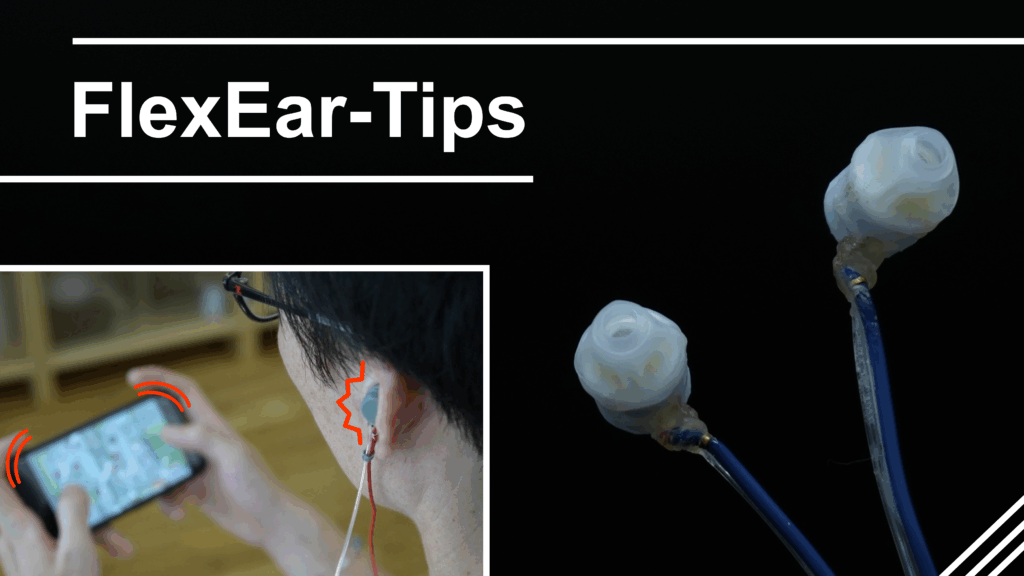

【4】FlexEar-Tips: 空気圧制御を利用した変形するイヤーチップ

慶應義塾大学理工学部ライフスタイルコンピューティング研究室/大阪大学基礎工学研究科

雨坂 宇宙

「FlexEar-Tips」は、次世代ヒアラブルデバイスに向けた動的イヤーチップシステムである。FlexEar-Tipsは、空気ポンプおよび電磁弁を用いてイヤーチップのサイズを動的に制御可能とし、装着時の快適性および機能性を向上させる。さらに、内蔵された空気圧センサによりイヤーチップ内部の圧力を常時計測し、周囲環境やユーザの状態に応じた自律的なサイズ調整を実現する。FlexEar-Tips は次世代の適応型ヒアラブルインタフェースとして、健康モニタリング、没入型音響体験、触覚通知、バイオフィードバック、およびセンシング機能を統合した新たな相互作用モダリティ設計を可能にする。

【社会実装について】

エンターテイメント分野を主軸とした、触覚モダリティが付与可能なヒアラブルデバイスとしての社会実装の可能性がある。例えば、音(+映像)に合わせた触覚提示を外耳道内に付与することで、鑑賞体験の向上が期待できる。その他に、音楽鑑賞を妨げない、アンビエントな通知などにも役に立つと考えている。その他に、センシング・音響デザイン技術と統合することで、ヘルスケアや医療分野への活用が期待される。音と触覚、センシング技術を活用した様々な活用事例を探索したい。

【講評】

人がAIとともに日常生活を送る近未来、人がAIと自然に繋がるためのメディアとして、「耳」はますます重要になるだろう。そんな耳を、単に「音」を届ける器官として捉えるだけではなく、耳の中から人の状態をモニタリングしたり、触覚を与えて人に何か伝えることができたら、耳は目や口よりも饒舌にモノを語ることができるかもしれない。人の「耳」の可能性はまだまだこんなものじゃない、そんな可能性を感じさせる技術である。

南澤 孝太 委員(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)教授)

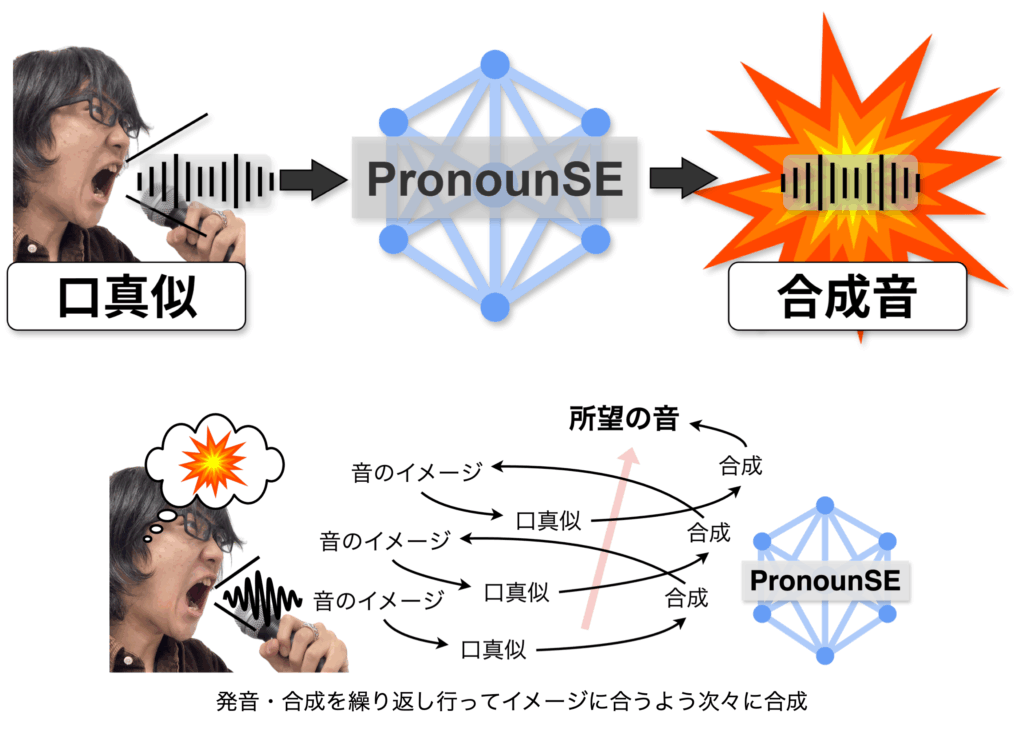

【5】PronounSE:言語非依存な口真似音声からの効果音合成

京都産業大学大学院 先端情報学研究科 平井研究室 / 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 知的メディア処理研究チーム

滝沢 力

ゲームやアニメーション、映画などのコンテンツ制作において、環境音や効果音は欠かせない要素である。しかし、その制作には熟練の技術が求められ、プロであっても手間がかかることが少なくない。特に、音作りに不慣れな人にとっては、イメージに合う音の制作や、大量のサウンドライブラリから最適な音を探し出すことは容易ではなく、必ずしも思い通りの音を得られるとは限らない。

こうした課題に対し、本技術研究では、ボイスパーカッションのように音をリアルに模倣した口真似音声から効果音を合成する手法を提案している。人は、金属音やサイレン音、爆発音といったさまざまな音を、ある程度は直感的に声で再現することができる。このような直感的な表現かつ多様な発声を活用することで、生成系の深層学習技術を用いて音声から効果音を合成するアプローチを取っている。特に、人の口真似による音を模倣する能力に着目しており、言語的な発音や文字では表現しきれない微妙な発音(音韻情報)や、高さ・抑揚・タイミング等のリズム的要素(韻律情報)も含め、言語情報を一切用いず、口真似音声のみを入力として効果音生成する点に技術的特徴がある。

これまでは、多種多様な効果音の中でも「爆発音」の合成に焦点を当てており、発破音や発砲音等の多種多様な爆発に伴う音の合成が可能となっている。敢えて日本語の擬音語として書くと「ドゥーン」「ボガーン」「バーン」「パーン」などが挙げられるが、それらの発音にはそれぞれ音響的違いがある。本技術ではそれらの中間の発音までも表現として網羅する柔軟な音響合成が可能である。現在は、爆発音以外、特にレーザービームや魔法の音等の非現実な音にも対応させるべくデータセットを構築しており、随時対応音色を増やした技術として研究を行っている。

【社会実装について】

アニメやゲーム等のサウンド制作現場におけるディレクターやサウンドデザイナーの間では、効果音のイメージ伝達で口真似が使われている現実がある。このことから、プロでもいち早く音素材を入手する手法として本技術は利用できる。また、非プロでも効果音素材探しに時間や労力を費やすよりも、頭にある音のイメージを口真似発音した直後に合成結果が得られ、素早く素材を入手できる。また、ニュアンスの違う発音し直して、イメージに合う素材の入手を繰り返すこともできる。

加えて、YouTubeやTik-Tok等含め、動画コンテンツに効果音を入れる場面も多い時代だからこそのニーズもある。これらの事情に対し、我々の技術は、独自の口真似データセットによる効果音合成モデルを用いており、その合成処理をWebサービスとして提供することで、プロアマ問わず、広くコンテンツ制作を後押しすることができると考えている。

【講評】

擬音的な口真似やボイスパーカッションを入力として、生成系深層学習により効果音を自動合成する点は新規性が高く注目に値する。従来は専門的知識や膨大なライブラリ検索を要した効果音制作を直感的に行えることは、コンテンツ制作全体の効率化に大きく寄与すると考える。さらに、現場で求められる細やかなニュアンスや時間的制約下での編集ディレクションに応答できる柔軟性が実装されれば、既存の制作ワークフローに不可欠なツールとなり得る。エンターテインメントのみならず、教育や玩具など多様な産業への展開可能性も高く、CTIPを契機に社会実装へと進展することを期待する。

西村 真里子 委員(株式会社HEART CATCH 代表取締役)

【6】Handoid:異形態間でのマルチプレゼンスを実現するロボットハンドアバタ

東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 稲見・門内研究室

下林 秀輝、佐々木 智也、廣瀬 雅治

テレイグジスタンスや遠隔アバターロボットの概念を変える、独立動作可能な手型ロボットアバター「Handoid」を提案する。Handoidは、手首の脱着機構により、ヒューマノイドロボットの一部としてのロボットハンド形態と、独立した手型ロボットアバターとしての形態とを切り替えられる。これにより、ロボット本体が進入できない狭い場所での作業や、複数のタスクの並行実施など、従来のヒューマノイドロボットでは困難であった多様なタスクを可能とする。本技術は、アバターの身体の在り方を再定義し、VR/ARやロボティクスを核とする次世代のコンテンツ体験に革新をもたらすものである。

【社会実装について】

Handoidは、「自分の身体を分離させる」という新たな概念を提唱しており、製造・インフラ、支援工学、エンターテインメントなど多岐に渡る分野へ適用可能である。これらの分野は、物理的な制約を超えた精密な操作や、没入感の高い体験が求められるため、Handoidの真価を存分に生かせる領域である。将来的には、これらの応用を通じて技術を磨き、日常生活をサポートするパートナーとして、社会に広く貢献することを目指している。

【講評】

テレイグジスタンスによる操作と半自律的な移動機構を組み合わせた本技術は、従来アクセスが困難であった環境下での作業支援や、エンターテインメント領域における新たな体験創出の可能性を示している。特に「ロボット全体を投入せず、手のみを遠隔的に展開できる」という発想は、応用範囲を大きく拡張し、社会課題解決に資する潜在力を有する点で高く評価できる。体験価値と実用性を兼ね備え、独自性と波及力を併せ持つ点も特筆すべきであり、CTIPを通じて広く認知され、エンターテインメントから実社会の課題解決まで多様な応用に展開されることを期待したい。

西村 真里子 委員(株式会社HEART CATCH 代表取締役)

- 本プログラムの審査委員会において、審査委員および所属する組織が候補技術に関与している場合は投票権を行使しておりません。

-

採択された技術は、国内外の先端コンテンツ技術とクリエイターや開発パートナーとのマッチングの場である「INTER BEE IGNITION × DCEXPO」(会期:11月19日(水)~21日(金)/会場:幕張メッセ)に出展いたします。ぜひ「INTER BEE IGNITION × DCEXPO」にご参加いただき、新しいコンテンツ・テクノロジーの可能性を、未来の世界を体感してください。https://www.inter-bee.com/ja/forexhibitors/conference/ignition/